Ich mag Assoziationen. Und ich tue gut daran, da sie mir laufend unterkommen. Wenn etwas derart bestimmend ist, sollte man es mögen oder alternativ versuchen, sich dem sehr zeitintensiv zu entledigen. Im Fall der Assoziationen verhält es sich zum Glück so: Etwas sehen, riechen, schmecken und dabei an etwas ganz anderes erinnert zu werden und vielleicht auch gleich noch in diesen Erinnerungen zu schwelgen, kann manchmal einen kreativen Schub bewirken.

Heute ist das wieder der Fall. Anlass ist der 80. Geburtstag von Sir Patrick Stewart. Den einen ist er als großartiger Shakespeare-Darsteller bekannt, andere verehren ihn als Captain Jean Luc Picard in „Star Trek: The Next Generation“ (TNG). Ich entdeckte ihn wie viele andere in den 1990er Jahren als Letzteren. Später lernte ich ihn als Ersteren zu schätzen. Als jemand, der „Star Trek“ „Star Wars“ zu allen Zeiten vorziehen würde, ist die Assoziation mit dem Schauspieler – trotz seiner in der Corona-Zeit täglich auf Twitter dargebrachten Shakespeare-Sonette – aber wohl bis auf alle Zeit jene des Captains der USS Enterprise. Gedanklich ist das aber immer erst die zweite Assoziation. Die breite Berichterstattung über seinen 80. Geburtstag und damit allein die Nennung seines Namens erinnert mich an unsere bisher einzige persönliche Begegnung.

Es ist kein Geheimnis, dass ich 2004 als TV-Sportjournalistin vom Tennis Grand Slam Turnier in Wimbledon berichtete.

Einzel-Interviews mit Spielerinnen und Spielern waren schon damals kaum zu bekommen. Als kleiner Privatsender mit einer Person, die tagsüber die Spiele kommentierte und einer weiteren (ich), die tagsüber assistierte und in der abendlichen Sendung berichtete, war es schlicht unmöglich. Es mag heute beinahe unvorstellbar klingen, aber es war auch gar nicht notwendig. Es waren genügend österreichische TeilnehmerInnen vor Ort, die sich für Interviews zur Verfügung stellten – und das bis zuletzt. Denn eingefleischte Tennis-Fans wissen wahrscheinlich, dass 2004 ein Österreicher im Herren-Doppel im Endspiel stand.

Wenn es die Zeit erlaubte, war ich auf dem Gelände unterwegs, um Matches live zu sehen, die Stimmung einzufangen oder die Professionalität im Regieraum zu beobachten. Dort wurden aus dem Bildmaterial der laufenden Begegnungen bereits Szenen für die weltweiten Tageszusammenfassungen herausgeschnitten.

Wer dem Mediengeschäft fern steht, sieht es vielleicht als Spaß. Das ist es. Es ist Arbeit, die Spaß macht. Aber in erster Linie ist es Arbeit – und das jeden Tag. Zweieinhalb Wochen lang. Das Internet war in jenen Tagen noch nicht so fortschrittlich, dass man jede Information online abrufen konnte. Daher lief man jeden Abend, bevor das Gelände schloss, zum Press Center, um die Paarungen des nächsten Tages zu erfahren – und gleich auch noch, wer in der Royal Box erwartet wurde.

Das Handy war noch kein Smartphone und vornehmlich zum Telefonieren da. Nachträglich gesehen ist das ein kleiner Nachteil, denn somit gibt es auch keine behind-the-scenes Fotos. Die großen Vorteile waren jedoch, dass Personen tatsächlich miteinander sprachen, ohne ständig auf ein Display zu sehen und man konnte sich bei all den Gängen übers Gelände ohne Ablenkung nach bekannten Gesichtern umsehen, die es in Wimbledon zur Genüge gab.

An einem Tag stand ich mit einer reizenden Britin, einer Mit-Organisatorin des Turniers, nach einem Besuch im Regieraum in einem der Tunnel noch zusammen und hielt Small Talk. Während wir so beisammen standen und uns unterhielten, lief ein Paar – offenbar aus einem der Studios kommend – an uns vorbei in Richtung Gelände. Ich blickte hin und sah als erstes einen kahlen Kopf von hinten. Innerhalb von Sekunden wurde mir klar, wessen Kopf das war. Es war einer dieser Überraschungsmomente, die eins nicht oft im Leben hat. Während ich noch mit offenen Mund überlegte, was ich tun sollte – und ob ich überhaupt irgendetwas tun sollte, riet mir meine Gesprächspartnerin: „Geh hin! Hol dir ein Autogramm!“

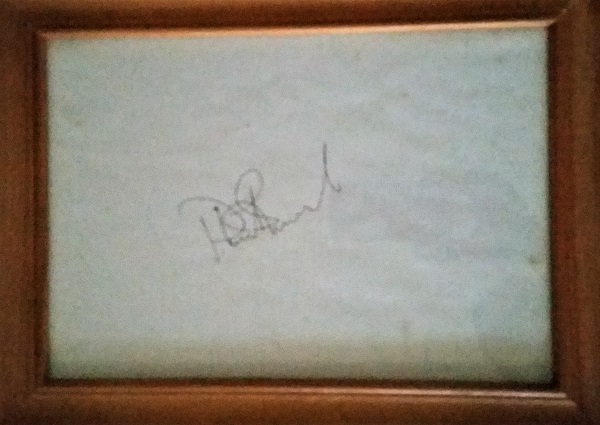

Ich verstand es als Aufforderung und lief dem Paar noch mit meinem Schreibblock in der Hand hinterher. Ganz gleich, wie es ausgehen würde, konnte ich meiner Gesprächspartnerin und mir eine Geschichte liefern. Da ich selbst keine war, überlegte ich auf dem kurzen Weg, was eine Autogrammjägerin wohl sagen würde. Es wurde ein schlichtes: „Darf ich ein Autogramm haben, Sir?“ Sir Pat blieb stehen, sah mich an und sagte freundlich: „Sicher“, nahm mir den gereichten Block samt Stift aus der Hand unterschrieb auf dem leeren Blatt, reichte mir beides zurück und drehte sich mit einem freundlichen Lächeln um.

Es sollte das einzige sein, das ich neben der Laptop-Tasche für das Presskit am Ende mit nach Hause nahm.